同志社人インタビュー第11回 ~古美術商 堂上 卓也さん~

同志社人インタビュー第11回目は、前回の藤野可織さんにご紹介いただいた、古美術商 堂上卓也さんにインタビューを行いました。

同志社で過ごす私たちの心に響く、貴重なお話を沢山お伺いすることができました。

ぜひ最後までご覧ください!

(古美術 堂上にて)

堂上 卓也氏 古美術商

2002年に同志社大学文学部美学芸術学科卒業。

卒業後、10年の修行を経て2012年に古美術 堂上を開業。現在、13年目。

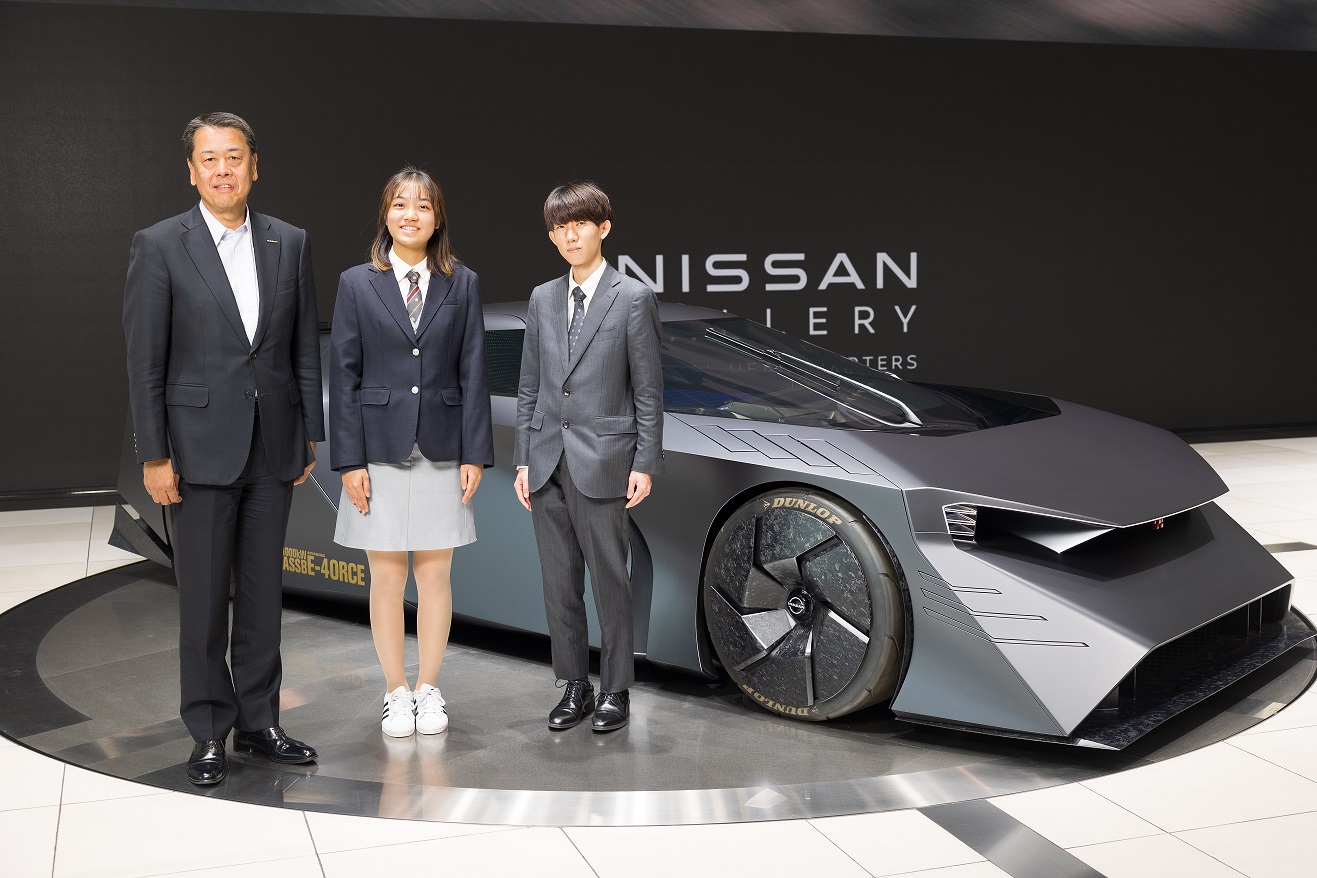

インタビュアー ・同志社国際高等学校3年生 池田 輝梨(写真:左)

・同志社大学文学部美学芸術学科3年次生 安藤 海伽(写真:右)

Q:古美術商という職業について教えてください。

A:古美術商とは、過去に人が造ったもので古くて美しいもの、具体的には工芸品や絵画やいわゆる骨董品などの全てを対象として取り扱い、商いをする職業です。仕入れや販売の現場はお二人にとって不思議な見え方をしていると思います。ふだんの仕入は交換会といわれる美術品や骨董品ばかり出品されている業者専門の市場があるので、そういうところに行って競りをして買っています。いわゆるオークションですね。あとはコレクターさんや旧家の方から直接買わせていただくこともあります。大切にされてきた物が多いので、適正に鑑定と査定をすることはとても大事な古美術商の仕事です。販売においては、私の場合は店舗や催事で販売しますが、実物に触れ、直に見ていただくことを大切に考えています。

Q:古美術商の仕事を知って、今流行りのネットオークションに出品する人との違いが気になりました。

A:確かに、今ならネットオークションで古いものを売ることは誰でも出来るようになっています。私自身はネットオークションで販売しないことにしているのであまり詳しくありませんが、昨今ではかなり多くの古美術商の方が参加しています。あえて何が古美術商と違うかというと、古美術商は必ず古物の鑑札(古物商許可証)を取得していますので、販売者の身元がよりはっきりしている事、それゆえ盗難品売買の可能性が低いことが違うといえます。また真贋やコンディションの保証などはネットオークションでは行き届かないのではないでしょうか。古物の鑑札を取得してプロの業者になることは誰でもできますが、なってからが大変で、目利きをして間違いないものを落札するのはすごく難しいですね。取得してすぐに商売をするとニセモノに騙されて危ないので、実際はそう簡単にプロの古美術商にはなれないです。

Q:自分自身の目利きが同業者やお客様からの信頼に繋がるのですね。堂上さんは古美術商になるためにどのような修業をされたのですか。

A:私は10年を修行期間だと思って、大学卒業後にある主人の元で勉強しました。そこでは古美術商としての誇り、経営の仕方や品物の鑑定に始まり、お客様への接し方を学びました。それから時にはお庭の手入れの仕方を指導されたり、茶道のお稽古の機会、海外オークションでの研修の機会など様々与えていただきました。品物の良し悪しを見分けることは主人だけではなくお客さんからも教えていただきました。お客さんにはその道何十年のベテランの方や専門の研究者の方もおられます。実際的な鑑定法や楽しみ方などたくさんのことを教えていただきましたね。そういったことは今の自分に生かされているし、現在もそういう風に教えてもらえることもあります。主人の親心でどういう時代になっても私がやっていけるようにこの分野もあの分野もと多岐にわたり教えてもらいましたが、店をやり始めた時には、自分の興味が一番あるものを突き詰めてマスターしていくようにしました。

2008年 香港クリスティーズというオークションで中国美術の下見をしているところ

Q:堂上さんは学生時代から古美術商という職業に憧れていたのでしょうか。

A:実はそんなことはありません。私の家は古美術商とは縁がない家庭だったので、こういう職業があるとも知らず、子供の頃からなりたいと思っていたわけでは全然ないです。大学4年生の卒業前に京都で骨董屋さんの求人があり、面接を受けました。その時主人の話にだんだん引き込まれて、ここで働こうと決めました。京都でこういう風に店を構えていると「2代目さんですか?ご両親がこういうのをやっていたのですか?」と必ず聞かれるのですが、その出会いがなければ全くやっていなかったでしょう。すごい縁が訪れたと瞬間的に自覚しましたし、働き始めてすぐに自分に向いている天職だなって思いました。古美術商の仕事は純粋に楽しいです。美術品に触れられて幸せですし、人にも喜んでもらえるということにすごくやりがいを感じています。

Q:美学芸術学科に入ったきっかけはありますか。また、そこで出会った印象的な先生はいらっしゃいますか。

A:子どもの頃は美術にとても興味があって、絵を描いたり何かを作ったりすることが好きでした。高校生の頃には同志社の美学芸術学科に行こうと決めていたので、本当にここで学びたいという思いを強く持って入ることができました。学科にはすごく魅力的な先生が多かったのですが、ある先生が講義の時におっしゃられた「美芸の皆さんは美術の仲介者になってください」という言葉が今も心に残っています。美学芸術学科では美術品を描いたり作ったりするのではなく、美術を理解しどういうことが美に繋がっていくのかということを学んでいるのだと。ですから美術を消費する人、つまり鑑賞者に美術を仲介する役割を担う人になってくださいと言われました。制作者や美術品そのものの代弁者になるということですね。後になって考えてみて、私はちゃんと仲介者になっているなと思い、この先生の一言はとても印象に残っていますね。

Q:(実際の作品を見ながらお話を伺いました。)桜が描かれたとても雅な作品を見せていただきましたが、この作品が堂上さんの元に来た時の過程や想いを教えていただけますか。

A:この桜を描いた掛け軸がここに来た時、破れておりこのままだともう何年もしないうちにさらに傷んで失われるのではという状態でした。絵自体は素晴らしいのに…と思い、落札してから文化財の修復家にお願いして直してもらい、この絵に相応しい表具をし、木箱も作ることを決めました。私は自分の職業は文化財を守っていく役割も担うものと思っています。修理をして適切に保管をしますと品物は100年、200年と次世代に残ります。古美術品は気に入って買ってくれる方の人生とともに過ごしていきますから。誰かがやらないと文化財は残っていかないので、縁あって私の所にきてくれたものは大切にしたいですし、それは結構楽しいことでもあるんですよ。

Q:最後に、堂上さんが古美術商として大切にしていることを教えていただけますか。

A:信頼関係はもちろん大切ですが、それは本物にこだわることが大事です。自分が見て絶対間違いないものをお客さんに持っていただきたいですね。だからまず本物っていうのが一番大事で、それから本物の中での優劣を見極めたいです。ちょっとグレーだなと思う品物は値段が安いからといって扱わないようにしています。また、私の店舗では品物に名称や値段、産地、時代もできる限り明記しています。品物がこういうものだと鑑定をして正札を付けていますので、お客さんはそれを信頼して買っていただくのだと思います。この積み重ねが信頼関係に繋がっていくのだと思います。

そうして、私は古美術品とお客さんの関係をとりもつわけですが、視点を変えれば古美術品が私とお客さんを繋げてくれているわけですね。いつも私を誰かに引き合わせてくれます。人と人、人と古美術品とが生みだすそれぞれのストーリーを最も大切にしたいですね。

インタビューを終えて感想

■安藤 海伽さん(同志社大学文学部美学芸術学科3年次生)

ご自身の「好き」を大切にし、こだわりを持って仕事をされる堂上さんの姿を見て、私も自分だけの興味やこだわりを持ち続けていきたいと強く感じました。作品を前にして生き生きとお話されるご様子に本当に美術が好きなのだと伝わりましたし、堂上さんがお客様や美術品との縁、この職業と出会った縁など美術で繋がるあらゆる「縁」を大切にされていることが分かりました。卒業までの時間で、より一層美学芸術学科で多くのことを学んでいかなくてはならないと感じたと同時に、社会の中で芸術が人々の拠り所や楽しみになれるように、その一端を担う人間でありたいと思います。大変楽しい時間を過ごさせていただきました。貴重なお話をいただき本当にありがとうございました。

■池田 輝梨さん(同志社国際高等学校 3年生)

私は今回初めてギャラリーという場所に行かせていただきました。言葉では聞いたことがあったギャラリーという場所に行けたこと、そしてお話を伺えたことに感謝しています。堂上さんのギャラリーは古美術店でした。初めて古美術を近くで見ることができ、そして古美術の価値やいつに創られたものかなどを学ぶことができ、とても良い機会でした。インタビューに行かせていただく時、私は古美術や古いものについて詳しくないのでインタビューできるかなどの不安もありましたが、堂上さんはとても優しく、私が質問をした時も丁寧に答えてくださり少ない時間でしたがたくさん学ぶことができました。また機会があれば参加したいです。

【堂上さんから次回の同志社人インタビューに登場してくださる方をご紹介いただけないでしょうか。】

漆作家の戸田蓉子さんを紹介させていただきます。戸田さんも美学及芸術学専攻の同窓生です。卒業後は勇躍、漆の世界に飛び込んで行かれました。

直観的で体当たり的な行動力にはいつも驚かされます。こうと決めたら自分が納得するまで突き詰める探究心と、それを形にする実力を持っています。

漆という素材のもつ摩訶不思議な性質と戸田さんのイメージは重なります。

自由で柔らかく、かつ堅牢な精神はまさに同志社人らしいとの想いから、バトンをお渡ししたいと思います。

——— 次回は、漆作家戸田 蓉子 様(2003年同志社大学文学部美学芸術学科卒業)にご登場いただきます!お楽しみに!