著書『スチューアト・バートン・ニコルズ伝』のプレゼント

一般財団法人同志社日米文化財団のご協力をいただき、以下の著書(A5版264頁)を希望の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方は以下のメール宛に「スチューアト・バートン・ニコルズ伝希望」と記載の上、氏名、ご住所、電話番号、Eメールアドレスをご連絡をください。

同志社創立150周年記念事業事務室

Eメール:ji-150th@mail.doshisha.ac.jp

「ニコルズって誰?」その名を知るものは殆どいない。S・B・ニコルズ(1900 ~1925)は、アーモスト大学を卒業した1922年、100年前の1922 ~ 1924年の二年間最初の学生代表として同志社大学に派遣され、京都のYMCA寮を拠点に、学生指導と日米交流に尽力し、皆から慕われた。同志社アーモスト館(登録有形文化財)の生みの親と考えられる。

第8代同志社総長海老名弾正は総長になる前年1919年に、アーモスト大学を訪問し、両大学の密接な関係の必要性を呼び掛け、それに応えたアーモスト大学の学生運動となり、同志社大学への代表派遣が始まった。ニコルズもその講演を聴き、その影響が大きく代表に選ばれ、伝記A. S. Hardy著Life and Letters of Joseph Hardy Neesima;北垣宗治訳『新島襄の生涯』を読み、1922年の卒業と同時にアメリカン・ボード宣教師として船で日本へ向かった。

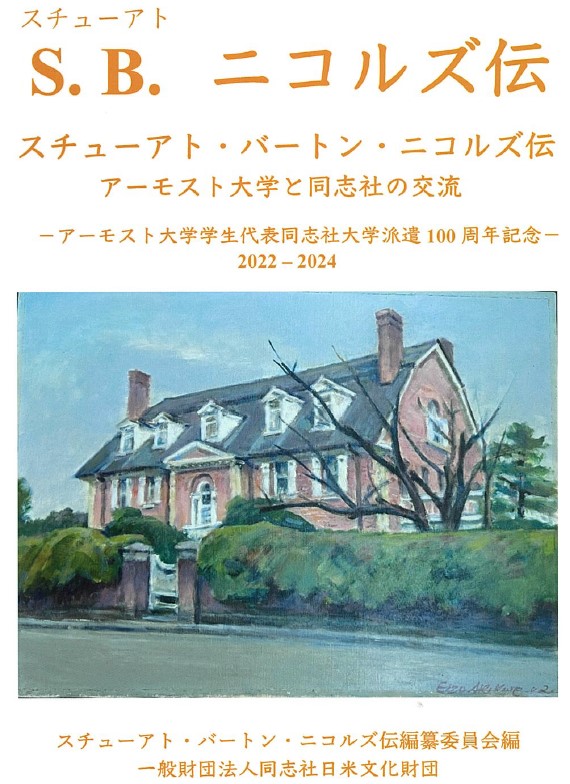

1922年は第一次世界大戦も終わり。専門学校令による同志社大学開校の年で、学生へのニコルズの影響は大きいものであった。しかしニコルズは帰米後、翌年に結核により25歳の若き生涯を閉じた。息子の死を悼んだ母親(マーサ・S・ニコルズ)は1928年に息子の人生を彼の幼少時代、同志社での学生たちとの密度濃い交流等を伝記一冊にまとめ、人生で大切なもの、キーワードはcharacter 、preparationであることを伝えた。さらに25,000 ドルを寄付し、息子を記念する同志社YMCA館の建設を申し出た。アーモスト大学はこの件を同志社大学構内にアーモスト館を建てる計画にまで拡大させて募金し、総額65,000ドルの寄付を集めた。建物は1932年に竣工し、学生代表が同志社学生と共に住む寮として同志社アーモスト館と命名された。

竣工した同志社アーモスト館は以後、外国人教員やアーモスト大学学生代表の宿泊、滞在だけでなく、同志社大学学生の寮(アーモスト寮)として大きな役割を担った。入寮生のひとり、神学生の渡邊義治(1916 ~ 1944)は母親のニコルズ伝や先輩からの情報によりニコルズの学生代表としての働き、人柄、志を知って感激し、伝記作成を思い立った。三年間の寮生活で書き上げた伝記は、渡邊が神学科を卒業した年(1941年)の11月15日に同志社アーモスト館から刊行された。日米の太平洋戦争は直後の12月8日に始まった。

本書は、一般財団同志社日米文化財団の編纂委員会による編纂で、初代学生代表派遣100年記念として発刊されたものであり、内容は現代語訳として渡邊著ニコルズ伝の復刻出版とともに、マーサ著ニコルズ伝の日本語訳(後半の抄訳)、渡邊の略歴とアーモスト・同志社交流史の三部からなつている。

アーモスト大学は今なおアーモストフェローとして代表を送り続けており、同志社日米文化財団は本書により改めてニコルズの果たした両大学の交流の実態とアーモスト館の歴史や両大学の交流の歴史が再確認できればと期待されている。